Un querido alumno me planteó hace ya meses tratar el tema de los

Bettas sp. y su

capacidad de respirar aire. Allá vamos.

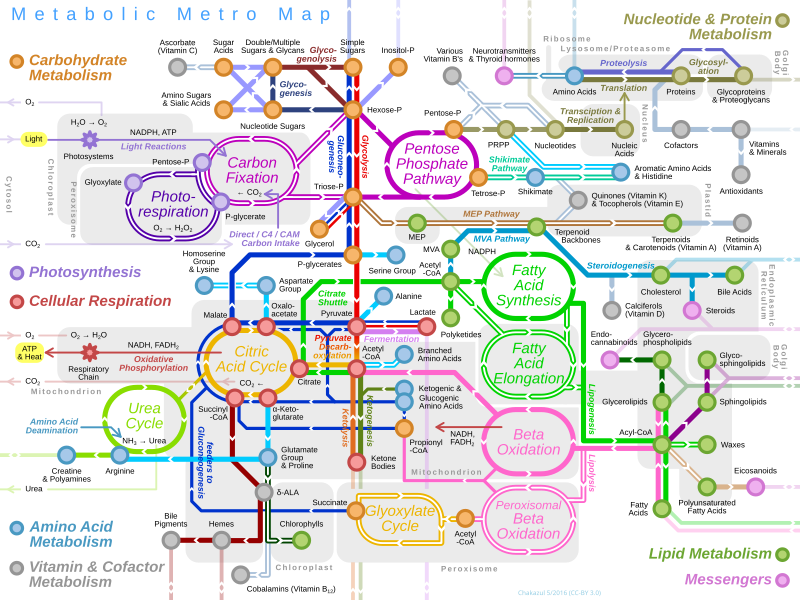

Branquias

Si, no te preocupes, nadie te ha mentido. Todos los peces cuentan con branquias para respirar. Un órgano que evolucionó para obtener oxígeno disuelto en el agua, no en el aire.

Pero, ¿Por qué las branquias no pueden obtener oxigeno del aire y los pulmones no pueden hacerlo del agua?

Vamos a responder la segunda pregunta primero.

Resulta que la cantidad del oxígeno contenido en el aire es del 21%, mientras que en el agua puede que no llegue al 1% (esto depende de la temperatura y otros factores). El problema no es que un pulmón no pueda obtener oxígeno del agua sino que en el agua hay muy poco oxígeno que obtener.

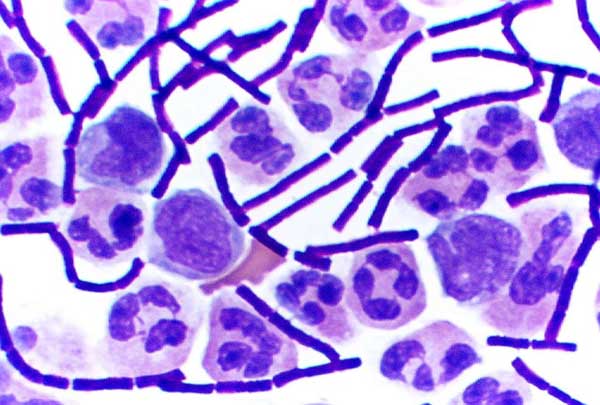

Los peces se apañan con esa cantidad minúscula gracias a que una branquia es mucho más eficiente obteniendo oxígeno que un pulmón. ¿Cómo lo hace? Básicamente gracias a 3 mecanismos:

- El agua fluye continuamente por las branquias sin cesar. Al contrario que con los pulmones, donde tomamos un poco de aire, lo retenemos unos segundos y lo expulsamos, los peces están tragando continuamente agua y enviándola a presión hacia las branquias a ambos lados de su cabeza, de forma que el suministro de oxígeno es continuo.

- El agua pasa por la branquia a presión, como acabamos de decir. Esto no ocurre con el aire de nuestros pulmones.

- El agua corre por la branquia de alante hacia atrás (de la boca al opérculo) pero la sangre corre por el interior de la branquia de atrás hacia delante. Este llamado flujo contra corriente hace que la absorción de oxígeno sea máxima.

De este modo, aunque en el agua haya muy poco oxígeno, las branquias de los peces son muy eficaces tomando casi cada molécula de este oxígeno. Por contra, nuestros pulmones desperdician la mayor parte del oxígeno del aire que entra, por eso las maniobras de respiración boca a boca sirven para salvar vidas.

Y de nuevo, ¿Por qué no puede una branquia tomar oxígeno del aire, si tan eficiente es y en el aire hay tanto oxígeno?

La cosa tiene su miga. Una branquia solo puede funcionar en el agua por que:

- El aire no puede enviarse a presión como el agua. El aire, al presionarlo hacia atrás, se comprimiría, cosa que no le pasa al agua (que es un líquido incompresible). Vaya, se podría enviar comprimido y a presión pero haría falta una fuerza enorme. Demasiado gasto de energía para el pobre pez.

- Las laminillas que forman la branquia se mantienen separadas unas de otras solo cuando flotan en el agua. Fuera del agua se pegan unas a otras como tus pelos cuando sales del mar, y no pueden absorber oxígeno.

Así que, todo en orden: branquias bajo el agua y pulmones fuera de ella.

Peces respirando aire

Entonces los peces no pueden respirar aire, si los sacas del agua se ahogan y punto pelota.

Pues si, esto es cierto para CASI TODOS los peces. Pero en biología siempre hay excepciones. Hay peces que, además de sus branquias tienen otro órgano para respirar aire. ¡Serán abusones!

Se trata de dos grupos de peces: los pulmonados y los laberíntidos.

¿Y por qué la naturaleza y la evolución les ha equipado con dos dispositivos, una para respirar agua y otro para respirar aire?

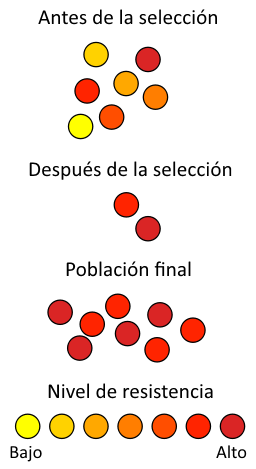

Por que viven en aguas que temporalmente o permanentemente tienen muy poco oxígeno, menos del habitual, que ya es poco. Aguas estancadas donde una intensa putrefacción de restos vegetales esta consumiendo el poco oxígeno disponible, y con altas temperaturas, que hace que menos oxígeno pueda disolverse.

O peor, aguas que se evaporan en el calor del verano y desaparecen para no volver hasta las primeras lluvias de otoño.

En estas condiciones cualquier pez moriría y flotaría panza arriba en la ponzoña o en el fango de la charca seca. Los superpeces de los que hablamos hoy, no, ellos sobreviven.

Pulmones

Ya te estás liando, Píndaro ¿peces con pulmones? ....... Pues si.

Dos grupos de peces africanos cuentan con un rudimentario pulmon: los "saltarines del barro" (

Periophthalmus sp.) y el pez pulmonado (

Polypterus sp.).

Tienen su vejiga natatoria transformada en un pulmón con el que pueden sobrevivir durante semanas o incluso meses fuera del agua, a condición de permanecer en zonas con suficiente humedad.

Viven en charcas y arroyos que se secan temporalmente. Cuando esto ocurre los saltarines del fango usan sus aletas como torpes patitas, en busca de otra charca en la que vivir. El pez pulmonado, en cambio, se entierra en el fango, dejando una abertura para respirar, y allí espera hasta que las próximas lluvias llenen de nuevo su charca.

Estos peces están emparentados lejanamente con los primeros primitivos anfibios del carbonífero, los laberintodontos, antepasados de todos los vertebrados terrestres pulmonados, incluida nuestra especie.

Laberintos

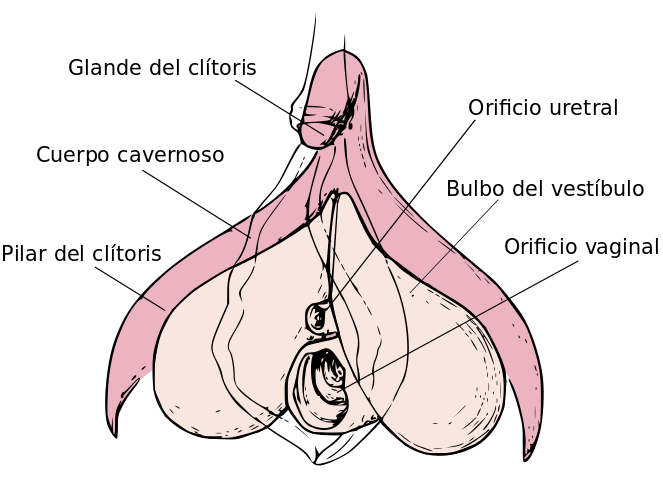

El llamado "laberinto" es un órgano único que aparece en los laberíntidos, también llamados anabátidos, un grupo de peces de África y Asia que incluye a los

Bettas sp., los "peces del paraiso" y la "perca trepadora".

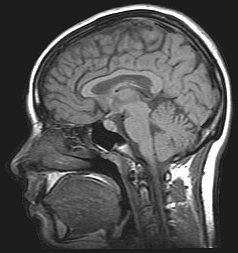

Este órgano es una estructura rígida bajo el opérculo de la branquia, con la que pueden tomar oxígeno del aire. Como si una parte de la branquia hubiera evolucionado para convertirse en "pulmón".

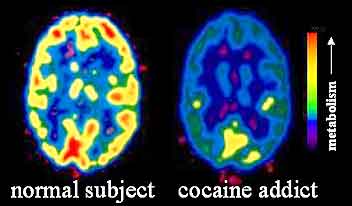

Cuando el animal cuenta con suficiente oxígeno en el agua donde vive, usa su branquia como cualquier otro pez. Cuando el oxígeno del agua se agota o la charca se seca, el animal toma una bocanada de aire, lo retiene bajo su opérculo unos segundos, y lo libera después abriendo los opérculos de las branquias en forma de burbujas de aire cargadas de CO2; exactamente igual a como trabaja un pulmón.

De este modo sobreviven respirando aire o emprenden la búsqueda de mejores aguas. La perca trepadora, como su nombre indica, puede incluso trepar sobre troncos inclinados en esa búsqueda.

En algunas especies el laberinto a crecido tanto, a expensas de la branquia, que no pueden vivir respirando solo agua. Necesitan, si o si, aire para respirar.

Bibliografía

- https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2014/02/18/no-es-tan-obvia-la-razon-por-la-que-no-podemos-respirar-bajo-el-agua

- https://naturalmenteciencias.wordpress.com/2011/04/05/respiracion-branquial-por-que-los-peces-se-ahogan-fuera-del-agua-y-dentro-tambien/

.jpg/800px-Macropodus_opercularis_-_front_(aka).jpg)