¿Habéis comido alguna vez azufaifas, azofaifas o acerolas? Es un fruto poco

extendido pero que se puede encontrar en el sur durante el otoño.

¿Y que árbol, arbusto o planta produce esta fruta?

Os presentaré al azufaifo (

Ziziphus lotus). Un arbusto espinoso caducifolio que vive en regiones áridas y semiáridas.

Pues bien, este matorral tiene una distribución curiosa: lo encontramos en Almería, Murcia y norte de África hasta Arabia.

Todo su territorio de distribución es continuo, excepto las poblaciones de la península Ibérica. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿Cómo saltó desde el Magreb hasta el sudeste ibérico?

Disyunción ibero-africana

El caso del azufaifo no es único. Resulta que hay toda una serie de animales y plantas con una distribución similar, es decir, extendidos por diferentes regiones de África y por algunas zonas del sur de la península. Es lo que se llama la disyunción ibero-africana.

Entre estas plantas y animales encontramos:

- el espino cambrón o arto (Maytenus senegalensis)

- el cornical (Periploca angustifolia)

- las aulagas (Calicotome spinosa, C. villosa y C. intermedia)

- la flor de estrella (Lapiedra martinezii)

- la tortuga mora (Testudo graeca)

- la gineta (Genetta genetta, su territorio europeo se extiende hasta el sur de Francia)

- el erizo moruno (Atelerix algirus)

- el camaleón común (Chamaleo chamaleon, también presente en Sicilia y Creta)

Así que volveremos a plantear la pregunta ¿Cómo saltaron todas estas especies el Mediterráneo para pasar desde África a la península Ibérica?

Para responder se pueden plantear tres hipótesis:

- Compartieron un territorio común que quedó después dividido por la separación de los continentes.

- Fueron introducidos por el hombre, siguiendo los flujos migratorios y de invasiones fenicias y/o árabes.

- Cruzaron el Mediterráneo cuando el nivel del mar era mucho más bajo, formándose un puente de tierra en el estrecho de Gibraltar.

La primera opción debe ser descartada. La división del supercontinente Pangea ocurrió antes de que apareciesen las plantas con flores (todos los ejemplos mencionados lo son). Además, en esa época el territorio correspondiente a la península Ibérica era un fondo marino, por lo que ninguna de las especies mencionadas (todas terrestres) pudo ocuparlo.

La segunda opción es bien posible, y razonable en el caso de animales y plantas con alguna utilidad: el azufaifo produce frutos comestibles, el espino cambrón y el cornical tienen usos medicinales, la gineta fue en el pasado una protección contra las plagas de ratones e incluso el camaleón es una curiosidad atractiva. Pero ¿para que introducirían nuestros antepasados la aulaga, un matorral con dolorosas espinas y sin utilidad aparente? ¿O la tortuga mora y el erizo moruno?

La tercera de las hipótesis también podría ser válida, puesto que tenemos

pruebas no solo de que el nivel del Mediterráneo bajó, hace unos 5 millones de años, si no que llego a secarse prácticamente entero, dejando así extensas regiones áridas por las que estos animales y plantas del subdesierto pudieron instalarse.

La desecación del Mediterráneo.

Efectivamente, desde hace 5.96 hasta hace 5.33 millones de años, durante la edad Messiniense, el Mediterráneo se secó. Este acontecimiento climático-geológico es conocido como "crisis salina del Messiniense".

¿Cómo lo sabemos? Resulta que hay pruebas muy sólidas para sostener que el Mediterráneo se desecó:

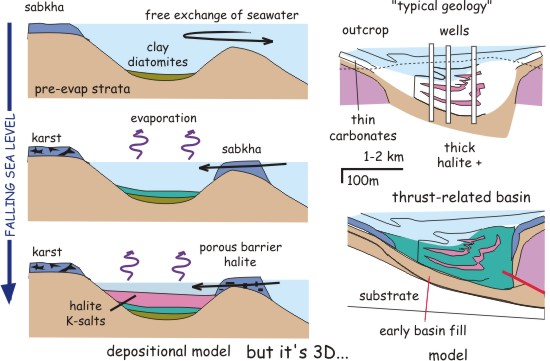

- A lo largo de todas las costas del Mediterráneo existen numerosos yacimientos de sal común (los mayores de la Península están en Cataluña) y de yeso (los mayores de la Península en Almería). Estas rocas son

conocidas como "evaporitas", por que se forman por precipitación cuando se evapora el agua de mar (como ocurre en la actualidad en el Mar Muerto).

- Bajo el fondo marino del Mediterráneo existe una capa uniforme de sedimentos constituidos por microfósiles de foraminíferos, que viven en aguas poco profundas, cristales de yeso y cristales de caliza (otra roca evaporita).

¿Y qué pudo causar esta desecación? Aquí la respuesta no está tan clara, pero se pueden ofrecer dos hipótesis (ambas pueden ser ciertas):

- El nivel del mar bajo por debajo del fondo del estrecho de Gibraltar.

- El avance del continente africano hacia el norte elevo el estrecho de Gibraltar por encima del nivel del mar.

De cualquiera de las dos maneras se cerraría el paso entre el Mediterráneo y el Atlántico. Los ríos que vierten

al Mediterráneo no aportan suficiente agua para suplir el agua perdida

por evaporación, con lo que, año tras año, el Mediterráneo perdería agua, precipitándose sus sales como nuevas rocas evaporitas.

Tuvieron que pasar 660.000 años para que la erosión del fondo marino en la región del estrecho de Gibraltar permitiera que el agua del Atlántico cayera en un enorme torrente que pudo llegar a producir una subida del nivel del mar de hasta 10 metros diarios. Puede que en tan solo unos 10 o 20.000 años, el Mediterráneo volviera a llenarse.

Durante los 660.000 años de desecación los fondos marinos quedaron abiertos

como extensas regiones salinas y áridas, en las que las especies costeras pudieron instalarse ... y cruzar hasta Europa.

¿Por qué duró tanto la crisis salina Messiniense y tan poco la inundación del Mediterráneo?

El Mediterráneo permaneció seco durante 660.000 años, pero bastaron 20.000 años (en la estimación más larga) para que volviera a llenarse de agua. ¿Por qué?

La respuesta está en un fenómeno geológico llamado isostasia.

La isostasia es equilibrio de "flotación" que se establece entre la litosfera terrestre y el manto, más denso, que se encuentra debajo. Las placas litosféricas "se hunden" más en el manto cuanto más densas y pesadas son, lo que suponen movimiento verticales (ascensos y descensos) de las placas litosféricas en función del peso que soportan.

De esta forma, la desecación del Mediterráneo aliviaría del peso de la enorme masa de agua marina, lo que supondría una elevación de la placa litosférica, y el relleno posterior de agua supondría por el mismo motivo el hundimiento de dicha placa.

Así, la elevación durante la desecación favorecería que el estrecho de Gibraltar se elevase aún más, aislando progresivamente Mediterráneo y Atlántico en un ciclo de retroalimentación (o "círculo vicioso). Con el avance del tiempo sería cada vez más difícil que ambas masas de agua volvieran a conectarse.

Sin embargo, una vez que los ríos que se creasen en la zona del estrecho terminaran por conectar con el Atlántico, y por lo tanto una vez que el agua del océano empezase a entrar en

torrente hacia el seco lecho del Mediterráneo, el peso de dicha agua haría descender la placa litosférica y con ella la barrera del estrecho de Gibraltar, que dejaría caer más y más agua, de nuevo en un ciclo de retroalimentación que aceleraría cada vez más la entrada de agua del océano.

Volviendo al azufaifo

Muy bien, el Mediterráneo se desecó. ¿Pero podemos estar seguros de que eso provocó la entrada en Europa del azufaifo, el camaleón, la aulaga, la tortuga mora ....? ¿No será que, finalmente, fueron los árabes (o lo fenicios) los que los trajeron? ¿Cómo podemos estar seguros?

En el caso de que el azufaifo cruzase el Mediterráneo cuando este estaba seco, las poblaciones africanas e ibéricas llevarían separadas alrededor de 5 millones de años, mientras que si cruzó de la mano de los fenicios o de los árabes solo llevarían separadas, como mucho, 3000 años.

Las poblaciones geográficamente separadas tienden a evolucionar por separado en un proceso llamado especiación, que con el tiempo suficiente da lugar a dos especies diferentes que ya no podrían volver a cruzarse entre si.

Si el azufaifo (o el camaleón, o la tortuga mora, ...) vino hace 5 millones de años las poblaciones africanas e ibéricas tendrán más diferencias genéticas que si vino hace 3000 años.

Pues bien, hasta donde se, las diferencias genéticas de la poblaciones africanas e ibéricas del azufaifo aún no se han estudiado, pero si en otras especies:

- Se han estudiado las diferencias genéticas del cornical y la aulaga y parece claro que son suficientemente grandes como para suponer que cruzaron hace 5 millones de años durante la desecación del Mediterráneo.

- Los camaleones ibéricos y del norte de África también tienen suficientes

diferencias genéticas que, por ejemplo, permiten a la subespecie africana subir hasta los 1500 metros de altura mientras que la subespecie ibérica se mantiene en zonas cercanas al nivel del mar. Sin embargo, se tiene constancia historica de la introducción en la bahía de Cádiz en época relativamente reciente (unos 200 años), por destacamentos militares, procedentes del oriente andaluz. Todavía hoy las poblaciones más grandes y estables de camaleón común en la bahía de Cádiz se encuentran en terrenos militares.

- En el caso de la tortuga mora, los perfiles genéticos de las poblaciones a un lado y otro del estrecho son idénticos, por lo que parece claro que su llegada es reciente, seguramente traídos por los invasores árabes.

- Que yo sepa, no se han estudiado las diferencias genéticas del erizo moruno, pero si se tiene constancia histórica, como en el caso del camaleón, de su introducción en Baleares en época reciente.

- También hay constancia histórica del uso de las ginetas como animal doméstico para eliminar los ratones (antes de la introducción del gato), por parte de los fenicios.

Como veis, ambas respuestas son correctas: según las especies, la disyunción ibero-africana se explica por la desecación del Mediterráneo o por la introducción por parte de fenicios o árabes (y no solo con un fin "utilitario", si no también como curiosidad o como animal doméstico).

¿Y el azufaifo? ¿Quién desvelará finalmente cuándo llego aquí el azufaifo desde África? No todo está dicho en ciencia, siempre quedan preguntas por contestar.